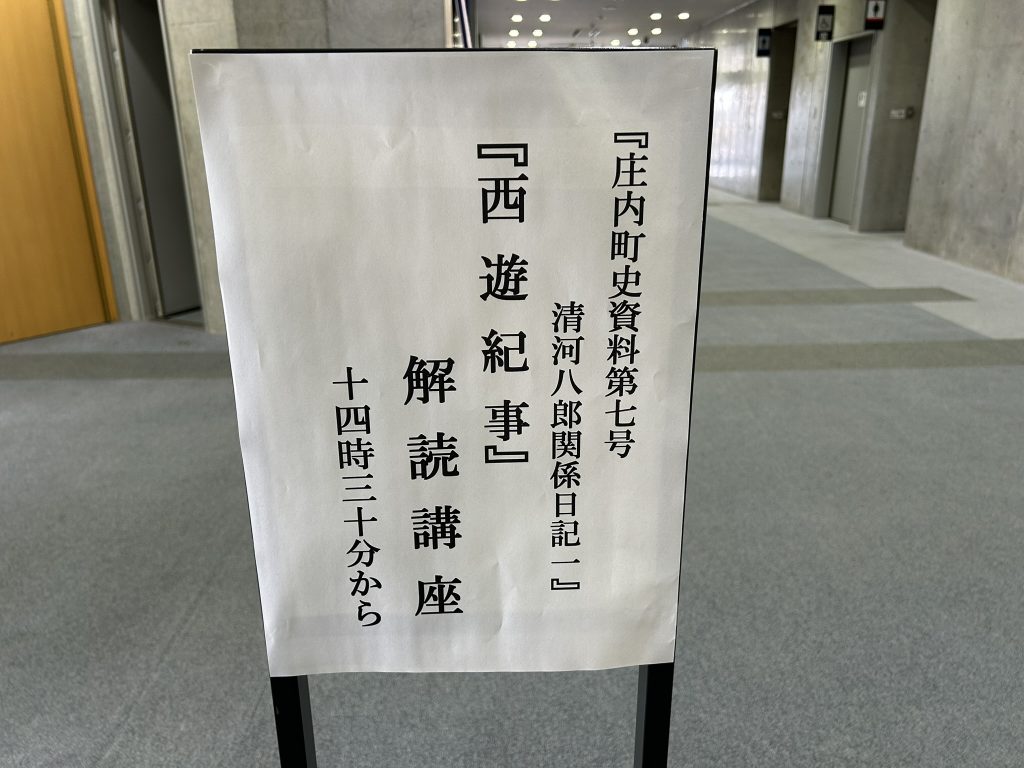

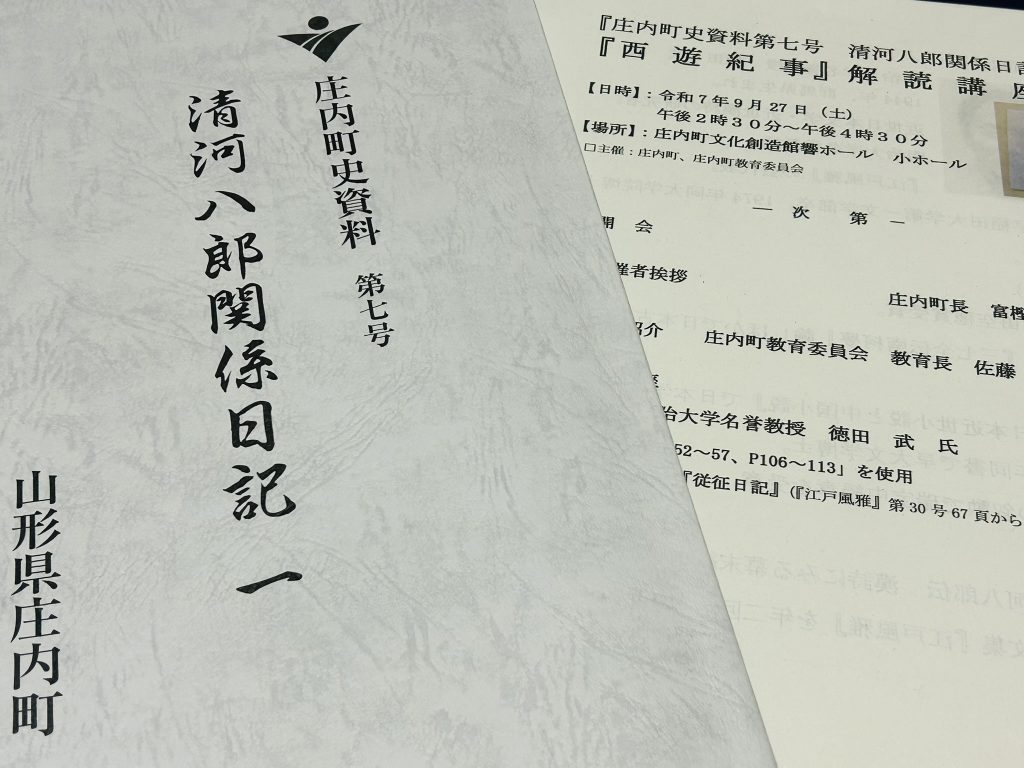

2025年9月27日、庄内町文化創造館・響ホールで開催された「西遊紀事 解読講座」を受講しました。

講師は明治大学名誉教授の徳田武氏。

清河八郎の日記『西遊紀事』のうち、嘉永3年7月22日から28日までの記述を中心に解説いただきました。

7月22日

清河八郎は数え年21歳で長崎を訪れ、停泊中のオランダ船や清船を目にしました。

(この3年後、嘉永6年6月3日には江戸湾にペリー率いる黒船が現れます。)

オランダ船は本国から27日で出島に到着。帆柱3本・積載量五千石・船員40人。

清船も帆柱3本・積載量五千石。ただし鄙にして熟視できず。南京から出島までは3日で到着。

7月23日

長崎で活躍した文人画家・鉄翁祖門を訪ね、蘭竹画を依頼。最初は断られるも遠方から来た八郎を厚遇し、後日改めて訪ねることに。

正保3年建立の崇福寺で僧の祭礼に遭遇。

7月24日

漢語(中国語)を学ぼうと唐通事(通訳)の鄭官蔵を訪ねるが、明後日に開催される会読を聴くよう言われて帰る。

徳田氏によると、清国男性と日本女性の間に生まれた子供を唐通事に預け、後に帰化させて唐通事を世襲させていたとのこと。

7月25日

稲荷山に詣で、父などに手紙を書く。

7月26日

唐通事の鄭寛助を訪ねるが、中国語学習は通訳の仕事のためで他に用いることがないと言われる。

また中国語は四書から始めるため一朝一夕には習得できないと諦める。

鉄翁祖門から完成した蘭竹画を受け取る。

帰りに聖堂に寄り、講頭(学長)の向正次郎(向井雅次郎兼哲)に揮毫を請うも断られるが、最後は画帛を預ける。

7月27日

向井氏から揮毫を受け取る。

画師・春禎助を訪ね樂水楼の額の書を請う。長谷川彦太郎にも書を請うが、こちらはすぐにできて粗製であった。

7月28日

オランダ邸に潜入しオランダ人の様子を詳細に記す。

・葡萄酒を勧められるも口に合わず。

・オランダ商館長は5年で交代し、その際には幕府に赴くとのこと。

まとめ

清河八郎の『西遊紀事』を通して、嘉永3年当時の長崎・出島の様子が生き生きと伝わってきました。

このような貴重な資料を、徳田先生の解説で深く知ることができ、大変有意義な時間となりました。

清河八郎記念館では西遊紀事をテーマにした企画展が開催されており、10月26日にはギャラリートークが予定されています。