山形県酒田市の本間美術館では、2025年3月1日から4月3日まで企画展「子どもたちの成長を祝う 本間美術館のひな祭り」が開催されています。本展は、ひな祭りに関連する貴重な人形や工芸品を展示し、庄内における歴史的背景や文化的意義を紹介するものとなっています。展示は美術展覧会場と清遠閣の二つの会場に分かれ、それぞれ異なる趣の作品が楽しめます。

美術展覧会場

まず最初に訪ねたのは美術展覧会場。入館料はこちらで支払います。

御所人形

ふっくらとした幼子の姿が愛らしい御所人形は、見ているだけで温かい気持ちになります。

どこかスタジオジブリの作品『千と千尋の神隠し』に登場する「坊」を思い起こさせる造形で、可愛らしさと格式を併せ持っています。

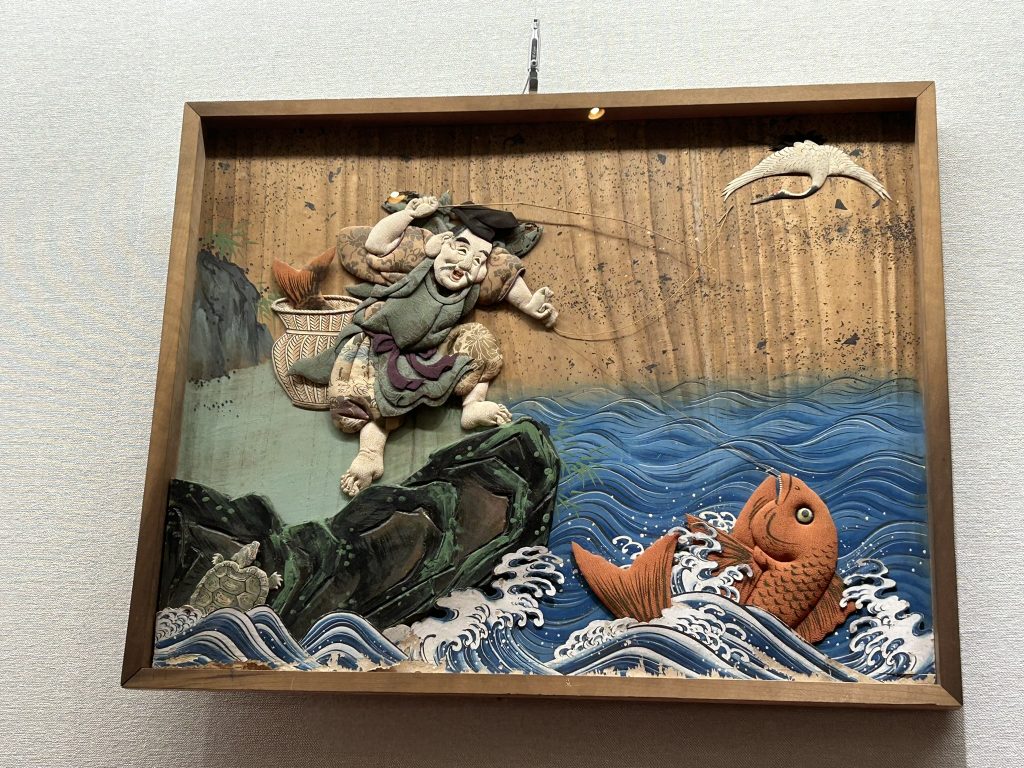

庄内押絵

押絵とは、布で綿を包み、張り合わせることで、舞妓や歌舞伎役者、花などを描く装飾のことです。個人的なイメージでは、羽子板の装飾が近いです。

解説によれば、庄内押絵には以下のような特徴があります。1.趣味として制作された。2.中級以上の武士や上層農民、町屋の旦那衆の道楽芸として楽しまれた。3.作品を互いに自慢しあう文化があった。かつての庄内の人々が押絵に込めた遊び心が垣間見える興味深い展示でした。

犬筥

「犬筥(いぬばこ)」は雄雌一対の箱であり、平安時代に清涼殿の御帳台に置かれた狛犬の像に由来するとされています。さらに、室町時代には犬が安産の象徴とされたことから、産室の御守りとして置かれるようになったとのことです。

展示された犬筥は、伝統的な造形ながら、どこか現代的な雰囲気も感じられました。皆さんはどう感じるでしょうか。

衣装人形

布地を用いた衣装を纏った人形で、繊細な装飾が美しいです。歴史の中で、こうした人形がどのように愛されてきたのかを想像しながら鑑賞すると、より一層味わい深いです。

寛永雛・享保雛・次郎左衛門雛

ひな人形の歴史を辿る上で欠かせない寛永雛・享保雛・次郎左衛門雛も展示されています。それぞれの時代の特徴が表れており、ひな人形の変遷を実感できる貴重な展示となっています。

清遠閣会場

美術展覧会場からお庭を経て清遠閣会場へやって来ました。

風間家の雛段飾り

庄内の商家に伝わる段飾りが展示されており、その豪華さと歴史的価値に圧倒されます。

細部まで精巧に作り込まれた雛道具の数々が見どころです。

林昌寺の雛壇飾り

特徴的なのは、官女が5人並ぶことです。籠や牛車の精巧なつくりも見事で、職人技の素晴らしさを実感できます。

都踊り

京都・祇園甲部歌舞練場で毎年4月に開催される「都をどり(都踊り)」を模した人形が展示されています。

華やかな舞台の雰囲気を感じられる作品で、見応えがあります。

白崎家の壇飾り

最上段には菊の御紋の幕が付き、まるで宮廷のような建物の中に内裏雛(男雛と女雛)が並んでいます。

さらに、数々のお道具類も美しく配置され、その豪華さに目を奪われました。

鑑賞を終えて

本展では、ひな人形や関連する工芸品を通じて、子どもの成長を祝う日本の伝統文化の深さを実感することができました。特に、庄内に伝わる雛文化の特色を学べる点が興味深かったです。細部まで精巧に作られた人形や装飾品をじっくり眺めながら、ひな祭りの歴史と美意識に思いを馳せる素晴らしい機会となりました。